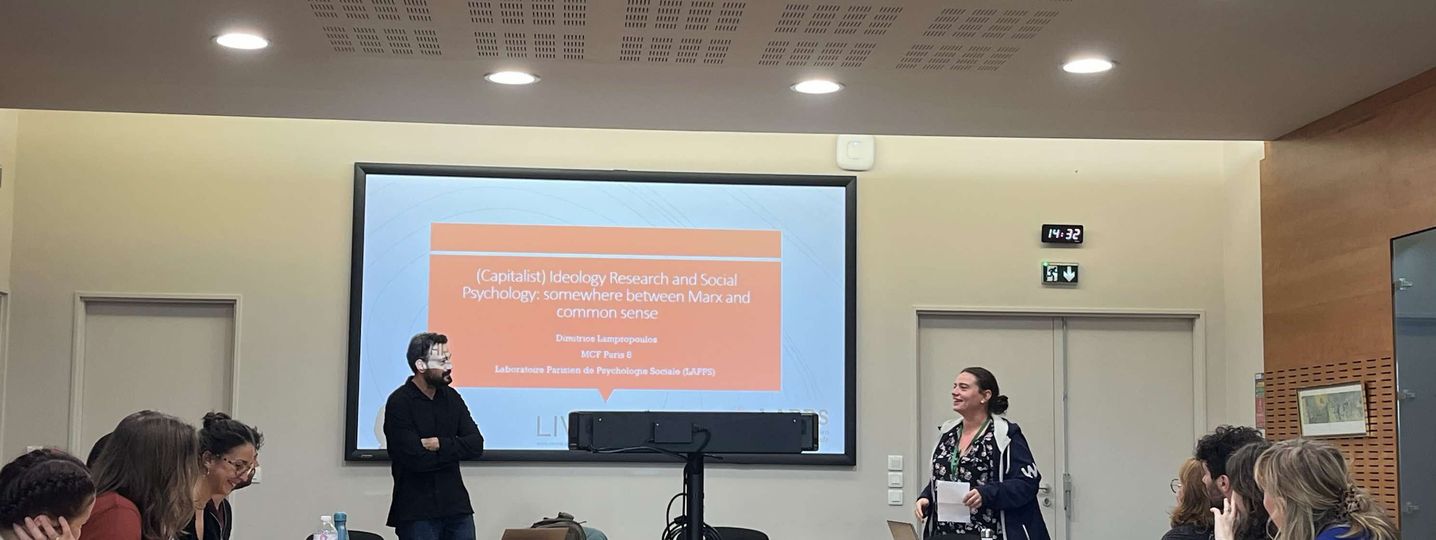

Lundi 21 octobre à 14h30 en salle du Conseil

Résumé : « Aujourd’hui, les multiples crises sociales, politiques et environnementales auxquelles nous faisons face nous rappellent que l’on vit au sein des structures qui englobent et façonnent nos vies individuelles et collectives. Depuis quelques années, les sciences sociales investissent de nouveau des objets sociaux de grande ampleur et la psychologie se penche sur la justification de l’ordre social. Le terme idéologie, malgré ses usages trop étendus, permet de travailler cette relation que l’on entretient avec l’ordre social.

Je commencerai par une présentation critique des principaux modèles d’idéologie de la Psychologie Sociale (e.g. System Justification Theory, Jost, 2019 ; SIMSA, Rubin et al., 2023) qui présentent le paradoxe de constituer des modèles qui travaillent sur la question de la justification idéologique de l’ordre social, tout en excluant à la fois l’idéologie et l’ordre social de leur conceptualisation. Par ailleurs, un débat central entre les deux théories consiste à une conceptualisation de la justification du système en terme de faux (e.g. fausse conscience, SJT) ou de vrai (e.g. « accuracy », SIMSA). En critiquant ce type de réductionnismes, je défendrai une approche alternative de l’idéologie qui se penche sur une relecture des travaux marxiens, ainsi que des approches psychosociales de l’étude du sens commun (e.g. Représentations Sociales).

Je proposerai que le terme idéologie renvoie aux systèmes de croyances qui nous relient à l’ordre social et qui permettent la (re)production de ce dernier (voir e.g. Jaeggi, 2009). Ainsi, la recherche psychosociale sur l’idéologie doit nécessairement porter sur le sens commun et la manière dont les individus se représentent leur relation à l’ordre social. Par ailleurs, en me basant sur Ricoeur (1997), je soutiendrai que l’étude de l’idéologie doit distinguer entre, d’un côté, le sens commun de reproduction et de l’autre côté, la « plus-value » psychosociale, qui consiste à interroger les motivations des individus et l’appropriation du sens commun déjà-là par les groupes dominants.

Cette proposition théorique s’appuiera sur des exemples empiriques et notamment sur une reconsidération critique de mes travaux sur le lien entre l’idéologie néolibérale et la santé mentale. »

À lire aussi

Julien Barbedor (Université Catholique de Louvain) : “Décomposer la structure de la perception sociale selon le juge, la cible et les relations intergroupes”

Lundi 9 février en salle du Conseil © Résumé du séminaire : La perception sociale, entendue comme notre capacité à percevoir et évaluer autrui, constitue un élément central du fonctionnement humain. Elle ne se limite pas à observer le monde : elle contribue à le...

Vers des politiques publiques environnementales plus justes socialement : Livrable de fin de contrat Cifre d’Ellora Frémaux Miguel

Découvrez le livrable de fin de thèse d'Ellora Frémaux Miguel réalisé en collaboration avec la ville de Paris : Vers des politiques publiques environnementales plus justes socialement © Thèse : Perception de justice et acceptabilité des politiques publiques...

Mike Duggan (King’s College London) : What Are Maps? How Maps Shape Us And Society… And Why Social Psychologists Should Care

Mercredi 17 décembre 2025 à 14h30 en salle du Conseil © Résumé : Maps go far beyond just showing us where things are located. In this talk, I will explore how maps impact our lives on social and cultural levels. Through examining maps from a history up to the present...

Soutenance de thèse de Acintya Ratna Priwati

Lundi 15 décembre 2025 en visioconférence © Titre : Cross-Cultural and Social Identity Theory Perspectives on National Identity: Definition, Identification, Collective Memory and Collective Future Thinking À lire aussi